「肩がつらい」「眠れない」「顔のむくみが気になる」

つい“気になる部分”だけをなんとかしたくなるけれど——

東洋医学では、体の一部分だけでなく“全体のつながり”をとても大切にしています。

眠り猫

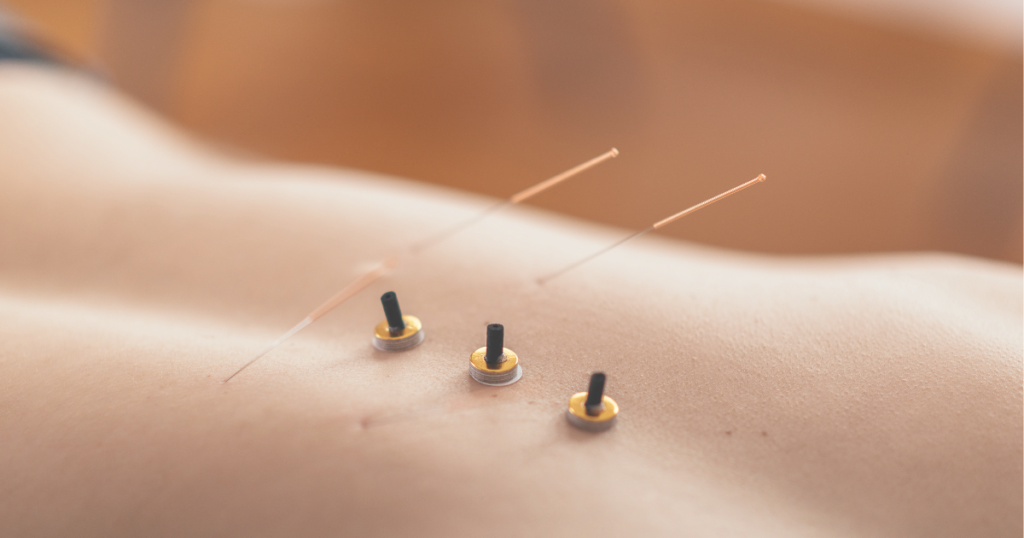

眠り猫眠り猫が大事にしている、全身の鍼灸施術。

局所だけの良さもあるけど、全身施術の素晴らしさを伝えたい!

なぜ「全身を見る」のか?

「眠れない」「目の疲れが取れない」「胃が重たい」——

症状は“ある場所”に出ていても、原因はまったく別のところにあることも少なくありません。

不調は体のバランスの乱れによって起きているので、表に出ている症状は「氷山の一角」。

たとえば…

- 肩こりがひどい

→ 実は胃腸が疲れていて、足が冷えているために体の上半身に“気”が昇りやすくなっていた - 生理前のむくみが気になる

→ 実は慢性的な疲労や脾(消化系)の弱りを抱えていたり。

東洋医学では、体は「ひとつのつながった世界」として見ていきます。

だからこそ、表面に現れている症状だけを追いかけるのではなく、その背景にある内臓のはたらき・感情・生活習慣との関係まで考えることが大切です。

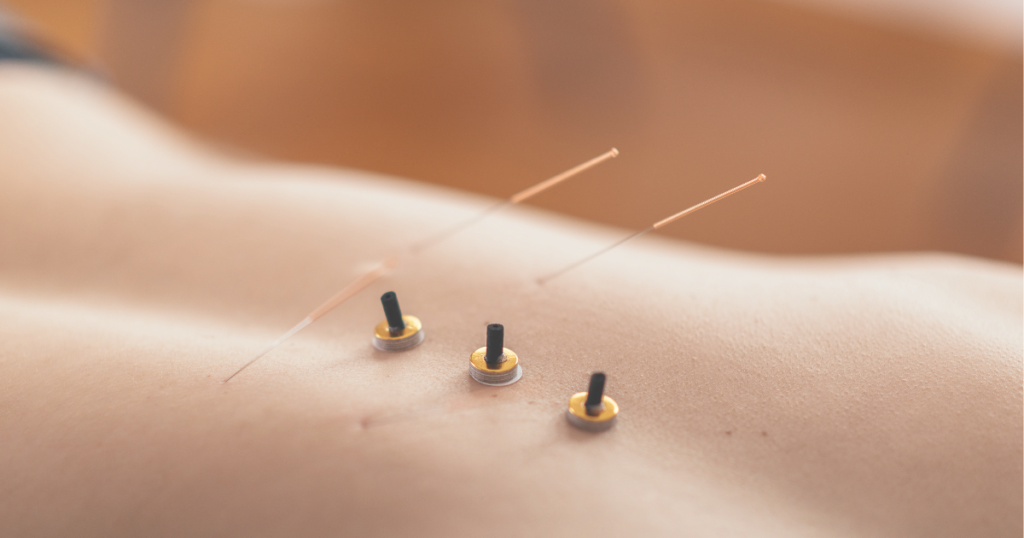

「眠れないときに、お腹や足に鍼をする」

そんな施術があるのも、体を“部分”ではなく“全体”として整えるからこそ。

不調の原因にアプローチするにはさまざまな情報が必要。

次の項目では、鍼灸施術の時にどんなことをするのかをお話しします。

東洋医学的な視点とは?(脈診・舌診・腹診)

眠り猫では、いきなり「肩に鍼を打つ」みたいな施術はしません。

まずはその人の体の状態を観察することからスタートします。

東洋医学では「未病(まだ病気ではないけれど、放っておくと不調になる状態)」を見つけていくことが得意。

それを助けるのが、【四診(ししん)】と呼ばれる診察法です。

四診とは、以下の4つの方法のこと。

- 望診(ぼうしん) 目で見ること(顔色、目力、舌の色、皮膚の色や状態など)

- 聞診(ぶんしん) 耳で聞くこと(声色、お腹が動く音など)

- 問診(もんしん) 話を聞くこと(体の状態、施術を通して話すこと)

- 切診(せっしん) 手で触ること(脈、ツボ、お腹など、実際に体に触れて確認すること)

これらを駆使してお悩みの症状や体質について確認していきます。

さらに、四診に含まれる舌診、脈診、腹診といった伝統的な診察法も使います。

① 脈診(みゃくしん)

手首の脈に指をあて、リズム・力強さ・深さ・速さなどを読み取ります。

いわゆる“脈拍”とは違い、東洋医学では「五臓の状態」や「気血の巡り」が脈に現れると考えます。

「表面は元気そうでも、実は中が弱っている」なんてことも、脈に出ているんです。

② 舌診(ぜっしん)

舌の色・形・苔(こけ)の状態などから、内臓や体内の水分・熱・冷えの状態を見ていきます。

たとえば、舌の先が赤い人はストレスや熱量が強く、舌の縁がギザギザの人は、気虚(エネルギー不足)気味だったりします。

鏡で見れば自分でも観察できる“カラダからの声”です。

③ 腹診(ふくしん)

お腹に軽く手をあてて、硬さ・冷え・張り感・圧痛(押されて痛いところ)を見ます。

東洋医学では、お腹は「感情の反応が出やすい場所」ともいわれ、ストレスや疲れが「みぞおちの張り」や「下腹部の冷え」として出ることも。

腹診は、全身のめぐりや緊張のサインを読み取る手がかりになります。

この3つの診察法を通して、「いま、体の中でどんなことが起きているのか?」を見立てていく。

鍼灸は「見えない不調」にも気づける、体との対話。

それが東洋医学的な“診るということ”なんです。

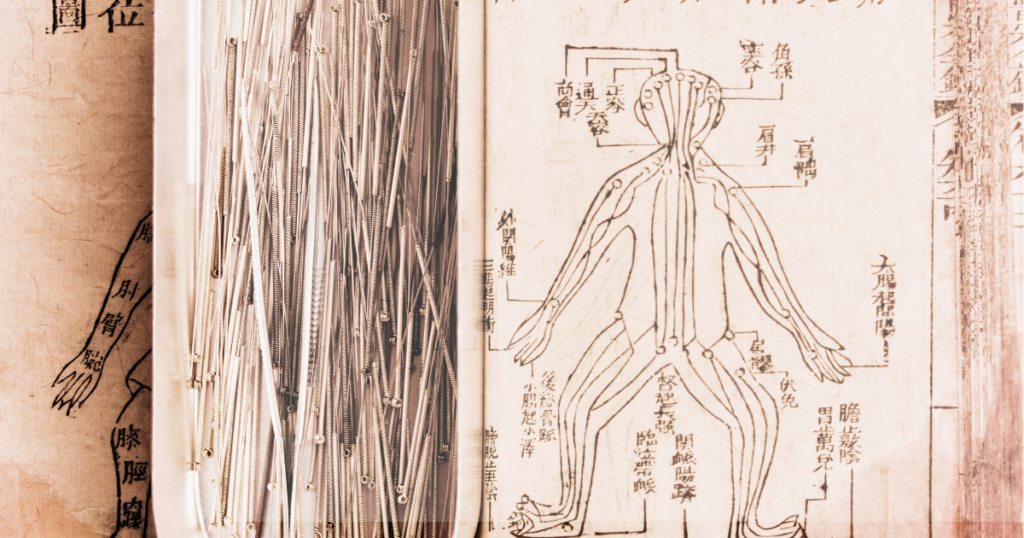

ツボと経絡で整える

東洋医学での施術に欠かせないのが、「ツボ(経穴)」と「経絡(けいらく)」。

これらは単なる“体のポイント”ではなく、内臓や感情、自然のリズムとつながる通り道のような存在です。

ツボ(経穴)って?

ツボは、体の表面にある“気・血・水”の出入口のようなもの。

体の状態が現れる反応点であり、施術を通して体に働きかける治療点でもあります。

肩こりに効くツボ、頭痛に効くツボ…といった有名なものもありますが、

本当の魅力は、ツボがその人の体質や状態によって変化し、反応してくれるという点にあります。

実際の施術では「押すと響く」「硬い」「冷たい」「ふわっとしてる」など、触れた感覚から体の内側を読み取っていくのが鍼灸師の腕の見せどころなんです。

生きている限り体は変化します。

定期的に鍼灸施術を受けることで、体の変化にも早く気づくことができるかもしれません。

経絡(けいらく)って?

経絡は、体の中をめぐる“気の流れるルート”。

気血の通り道であり、全身に12本(+奇経8本)走っています。

「胃の経絡」は足から顔までつながっていたり、「肝の経絡」は胸・わき・脚の内側を通っていたり…

つまり、肩こりでも経絡でつながっているツボを施術することでラクになることが多々あるのです。

たとえば

- 目の疲れ → 肝の経絡にアプローチ(肝は目とつながっている)

- 足の冷え → 腎の経絡・脾の経絡の流れを温める

- 便秘 → 大腸の経絡にあるツボを刺激

こうした経絡の流れを整えることで、体の内外を同時に調整できるのが東洋医学の魅力。

不調のある場所だけでなく、「つながり」まで意識して整えるのが東洋医学の特徴ですね!

睡眠に悩む人にこそ【全身の施術】が必要な理由

眠れない、寝つきが悪い、夜中に何度も起きる——

これらの不調は、単に「眠り」の問題に見えて、実はとても複雑でさまざまな原因が絡み合っています。

✔ 自律神経のアンバランス

✔ 首・肩・背中など体の緊張や冷え

✔ ホルモンバランスの乱れ(特に女性)

✔ 食事のタイミングや胃腸の働きの低下

✔ 心配事や思考の過活性化(考えすぎ)

東洋医学では「不眠」は心・肝・腎・脾など、複数の臓腑の状態と関係があるとされていて、それぞれに合わせた全身調整が必要になります。

たとえば

- 「考えすぎ」で眠れない

→ 脾の働きと心のつながりを調整 - 「ストレス」で眠れない

→ 肝の巡りを整え、気の滞りをゆるめる - 「夜中に目が覚める」

→ 腎の力を補い、深く眠れる体へ

つまり、頭だけに鍼をしても、体全体の緊張や巡りが整っていなければ、眠りの質は変わりにくいんです。

全身の緊張をゆるめ、神経のバランスを整えることで、眠りやすい土台を作ることが大切。

眠り猫は、その人の“眠れない理由”を全身から探して、全身で整える。

そんな施術を大切にしています。

まとめ|症状だけじゃなく、「全体を整える」ということ

眠り猫では、お悩みの症状はもちろん大事にしながら、その人の“体全体の声”にも耳をすませて施術をしています。

「今ある不調をなんとかしたい」だけでなく、「これから先もラクに過ごせる体でいたい」あなたへ。

“全身を整えること”が、未来のわたしを守るケアになるかもしれません。

女性専用サロンとして、眠り猫はいつでもあなたの“整う時間”をサポートします。

\ いつでも声かけてね🐈/