「眠れない」理由

「なんとなく眠れない」

「寝ても疲れが取れない」と感じる時、ありますよね…

忙しさやストレスのせいかな?と思いがちですが、東洋医学では“体の内側のバランス”が乱れているサインかもしれないと考えるんです。

今回は東洋医学の「気・血・水(き・けつ・すい)」という基本的な考え方から、女性の睡眠の不調を探っていきましょう!

眠り猫

眠り猫気・血・水、聞いたことありますか?

睡眠との関係を深掘りしていく〜

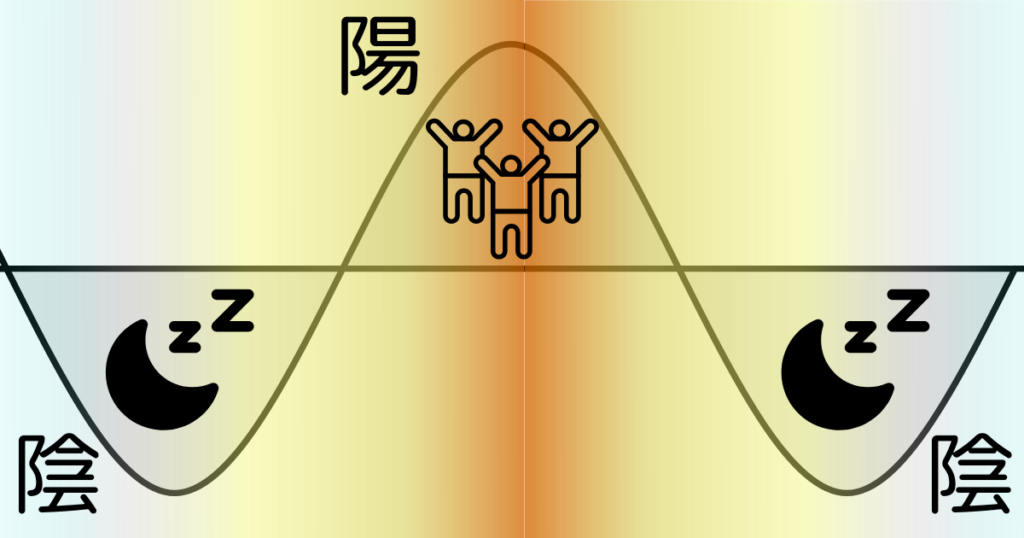

東洋医学で考える「眠り」の質

東洋医学では、眠ることはただ体を休めるだけでなく、日中に消耗した“気・血・水”を回復し、整えるための大切な時間。

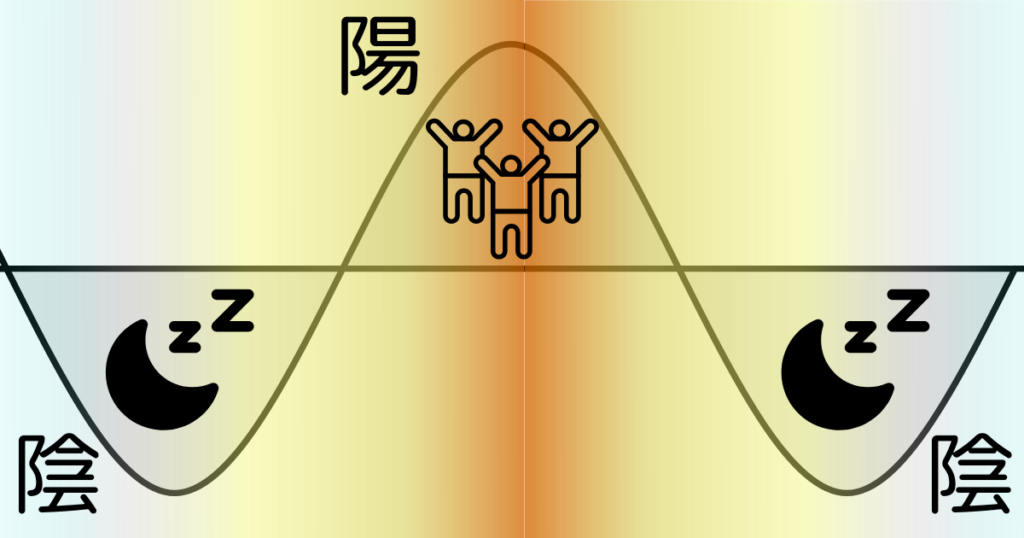

本来、夜になると「陰」が満ち、「陽」が静まることで、心と体は自然と眠りへと向かう流れが生まれます。

けれど、体の中でこのバランスが崩れていると、スムーズに眠れなかったり、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めてしまうといった眠りの不調が起こりやすくなっちゃうんです。

「気・血・水」って何?それぞれの役割

といっても、“気・血・水”って一体なに?

東洋医学では、これらが心と体の中をめぐっていると考えられており、それぞれに役割があります。

気(き)…エネルギーの源

- 基本的な概念

「気」は体を動かすエネルギーの源であり、生命活動の原動力。

呼吸・消化・循環などすべての働きに関与しています。 - 体と心への作用

気は体を温め、血や水を巡らせ、自律神経や精神活動のバランスを整えています。

元気・やる気・集中力にも関係します。 - 睡眠に関わること

気が不足したり、巡りが悪くなったりすると、寝つきが悪くなる、眠っても疲れが取れない、日中もぼんやりする…などの症状が現れます。

また、ストレスで気が上昇しすぎると、興奮して眠れない“気逆”の状態にも。

「気」っていう言葉

「気」っていう言葉だけだどスピリチュアルっぽく感じるかもしれませんが、日本には「元気」「やる気」「病は気から」など「気」という言葉が溢れています。

友達の表情や声、雰囲気(ここにも「気」っていう漢字がありますね)を見て、「今日元気ないじゃん」とか「どうしたの?」とか、声をかけた経験があるんじゃないでしょうか。反対に、この人なんか近寄りがたいな…とか思うこともありますよね?

それ、「気」を感じているからです。

皆さんも日常の中で「気」の存在を感じ取ってるんじゃないかなと思います。

鍼灸はその人の「気」が、悩んでいる症状にどう影響しているかを考えて、施術に生かしているんです。

空気、邪気、気が合う、気が滅入るなどなど、「気」を含める言葉や慣用句はあげたらキリがないですね〜。目に見えないけど「気」の存在は感じているはず。

血(けつ)…栄養と精神の安定を支えるもの

- 基本的な概念

「血」は体を養い、心(しん)を安定させる“栄養と潤い”の存在。

肉体だけでなく、心の落ち着きにも深く関係しています。 - 体と心への具体的な作用

血は全身に栄養を送り、内臓や脳、肌、髪、爪、感情の安定を支えます。

特に「心」を落ち着け、安心感を与える働きがあるとされています。

3. 睡眠に関わること

血が不足すると“血虚”、不安感や緊張が強くなり、眠りに入るのが難しくなります(入眠困難)。

夢が増える・夜中に目覚める(中途覚醒)・眠りが浅い(熟眠感の欠如)などの傾向も。

逆に、血が滞る“瘀血”と、夢が多く熟睡できず(多夢)、疲れが残りやすくなります。

水(すい)…体を潤す体液全般

血以外の体液(リンパ・津液など)を指し、体温調整や老廃物の排出に関わります。水が滞ると、寝汗・むくみ・のぼせ・冷えなどが睡眠の質を下げる要因に。

- 基本的な概念

「水」は血以外のすべての体液(リンパ・津液など)を指し、体を潤し、冷やし、老廃物を流す役割を担っています。 - 体と心への具体的な作用

水は関節や臓器を潤し、体温調節や免疫機能、代謝のスムーズさに関与します。

体内の水の巡りが悪いと、むくみ・冷え・重だるさが出やすくなります。

3. 睡眠に関わること

水が滞ると、寝汗・のぼせ・手足の冷え・むくみなどが原因で眠りが浅くなったり、途中で目が覚めやすくなったりします。

特に湿度や気圧の変化に敏感な人は、“水毒”の影響を受けやすいタイプです。

この「気・血・水」がそれぞれ満ちて、スムーズに巡っているとき、心身は自然と落ち着き、「自然に眠れる」「寝れば回復する」状態を保てるということです。逆に、どれかが不足したり、滞ったりすると、「眠れない」「寝ても疲れる」といった不調となって現れてくるのです。

陰陽と五臓のバランスも大切

東洋医学では、気血水と並んで「陰陽のバランス」や「五臓(肝・心・脾・肺・腎)」の働きも、眠りの質と深く関係するとされています。

たとえば、「陰」が不足すれば眠りにくくなり、「心」が不安定になると、不眠や動悸が現れたり。

今回は気血水を中心に解説してますが、「陰陽」「五臓」の視点については、また別の回で詳しくご紹介していきますので、どうぞお楽しみに〜◎

気血水、陰陽、五臓。東洋医学の基本的な考えです。

知っておくと生きやすくなるので、少しずつ説明していきますね。

女性の睡眠がゆらぎやすい理由

女性は月経・妊娠・出産・更年期など、ホルモンによって体調が大きく変化します。

それに伴って気血水のバランスもゆらぎやすく、睡眠トラブルとして現れることが多いです。

たとえば、

- 生理前は気滞や血虚でイライラ・不安感が強くて眠れない…

- 更年期は気逆や水毒で、のぼせ・寝汗・早朝覚醒が起こりやすい…

- 産後は気血の消耗が激しく、疲れているのに眠れないことも…

体のリズムに合わせて、睡眠の質が変わるのは自然なこと。

だからこそ、「自分に今、何が起きているのか」を知る視点が大切です。

生きてる以上は変化するのが当たり前。でも、大きい波はしんどい。

小さい波の方が過ごしやすいよね〜

あなたはどのタイプ?6つの睡眠タイプを紹介

気・血・水の乱れ方によって、睡眠の不調は大きく6つのタイプに分かれます。

自分のタイプを知ることで、必要なセルフケアが見えてきます。

6つの睡眠タイプ

- 気虚タイプ:エネルギー不足。寝ても疲れが取れない

- 気逆タイプ:気がのぼって興奮して脳が休まらず、寝つけない

- 気滞タイプ:ストレスや感情の滞りで眠れない

- 瘀血タイプ:血の巡りが悪く、夢が多くて眠りが浅い

- 血虚タイプ:不安や緊張で眠りが浅い

- 水毒タイプ:冷え・寝汗・むくみなどでぐっすり眠れない

体や心は、季節や生活、気持ちの変化によって少しずつ移ろっていくもの。

「自分はこのタイプ!」とひとつに決める必要はなくて、6つのタイプのうち、いくつかの要素が重なっている方も多いです。

このチェックは、あくまでも“今の自分”を知るためのひとつのヒント。

ちょっと調子が悪いな、眠りが浅いな…と感じた時に見直して、自分の傾向をつかんでいきましょうね。

そして、その時々に合ったケアを選んで、生活習慣に取り入れる。

そうすることで、睡眠の質を高めて、もっと生きやすく、もっと自分の体とうまく付き合っていけるようになるハズ。

これからも自分の体とのお付き合いは続きますからね…!

まずは、自分のタイプを知ることから

睡眠の不調は、心や体からのサイン。

気血水のバランスを整えることは、心地よく眠るための第一歩です。

次回のブログでは、今回ご紹介した6つのタイプ別にチェックリストとセルフケア方法を詳しくご紹介します✨

Instagramのリールと連動して、ブログではさらに深ぼった内容にしていきます!

ぜひ楽しみにしていてくださいね〜。

\いつでも声かけてね🐈/